カニ山の会 暑さとの闘い

7月9日(土)晴れ 参加者10名

今月は定例活動及び臨時活動として、樹林内の土留め対策(東樹林下段通路西側の改修)を予定していたが会としての能力、安全を考え保留にすることにし、公共安全の観点から自治体の仕事ではないか市に確認して貰ったのち、相談して行きたいと思う。

そこで今日の定例作業はカニ山キャンプ場北エリアの草刈り。裸地化した通路に面したエリアの草地西端にキンミズヒキの群生がある他、アザミ、ヤブミョウガなど其々に気になる草を刈り残し、昆虫の生息域を早く回復するため根上2~3cm位で刈払うことにした。

木陰もあるし風も通る気持ちの良い場所とは言え、かなりの蒸し暑さのため水分補給に気を付けながらの作業。昼食のあとは早めに終了することにし刈り取った草は熊手、フゴで収集しエリア北東の一角に先月同様、山積みにして置いた。

先月刈り取った山積みの草は異常高温の天気続きで乾燥が進み、容積で半分ほどになっている。天地返しなどひと手間を掛けるといいのだが、今回はこのまま放置し経過を見て行く。

4/30のカシナガトラップの設置以来、洗剤を交換するだけの活動が続いていた。5月末、カニ山南緩斜面で出現の動きが捕獲数に現れるようになり6/10には、西斜面上部、東樹林のポイントでも急に数が増え、6月末の累計捕獲数が一気に3万頭に達する勢いで増大、7月に入っての一週間で1万4千頭増、7/6で4万頭をカウントした。

チェックとメンテナンスは当分続けていく予定。(S&K)

入間・樹林の会

7月16日(土)曇りのち雨 参加者2名

気温24度、湿度80%と蒸し暑くお天気が悪いこともあり参加者は2人。8月に夏ボランティア3人が参加予定のため通路整備とトラップの確認を行った。はじめに新左衛門坂の駐車場横のトレンチの周りと入口にたまった落ち葉を除去した。落ち葉をかくとみみずが多数あらわれた。かわいそうだがシラカシのそばや柵内に移動した。

樹林地内を巡回後、トラップを確認。3本の木にカシナガキクイムシがトラップにはいっていた。

トラップにはカシナガキクイムシの他、タマムシやキマワリ?が捕まっていた。

花は、マンリョウ、ヤブミョウガ。実はムラサキシキブ、キンラン。

坂の向こう側の斜面では、ヤマユリが見頃だった。

植生調査は講師の都合で次回8月21日(日)に延期した。(安部)

若葉の森3・1会 ⾬後の森の様⼦

7⽉3⽇(⽇) 雨のち晴れ 参加者7名

●6月最終週の暴風雨に見舞われた若葉の森は、コナラの大枝が折れて、第2緑地の歩道付近に落下していました。約4mほどの枝をノコギリで分断し、撤去をしました。折れてしまった枝は枯れが進んで 中身がスカスカの状態でした。

●第2緑地のコナラの根元に近くにフラスが発生している様子。防虫剤「カシナガブロック」が塗布さ れた部分からもカシナガが侵入した穴が複数確認できました。

●第2緑地の住宅との境界に生い茂ったヌルデ、タケニグサやアカメガシワ等を伐採・剪定しました。歩道の見通しが開けて、日当たりが良くなりました。

●ムラサキシジミを発見!一見、枯葉と見間違うような地味な見た目ですが、羽ばたくときに紫色の 綺麗な翅が確認できました。(残念ながら開いた紫の羽は撮影できず)

●第1緑地と第2緑地をつなぐ斜面に咲いたヤマユリの様子。活動日は蕾が膨らんで開花間近の状態 でしたが、2日後の7月5日に開花しました。(写真左:7月8日追加撮影)平澤

若葉緑地の会 不順な夏の始まり

7月10日(日)晴れ 参加者5名

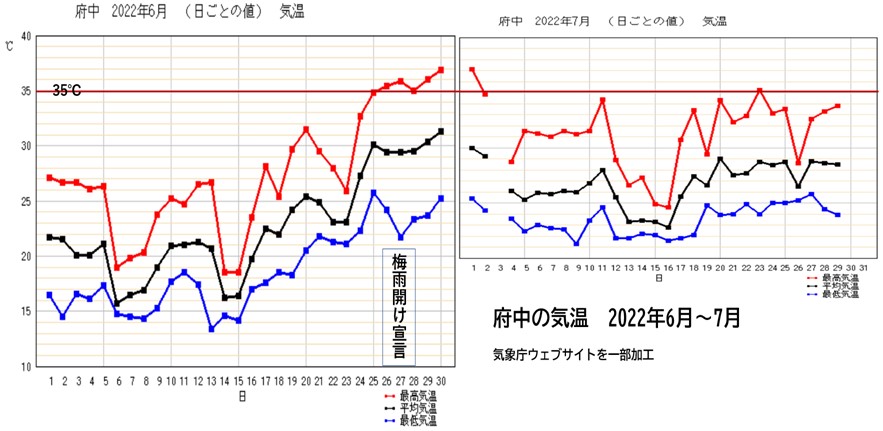

この日の最高気温は31.5℃で平年値より2℃ほど高い。7月5日から30℃超えの真夏日が続いていたが、連日35℃以上の猛暑日だった6月下旬に比べると、しのぎやすい感じがした。

6月から7月の気温変化をグラフで見ると、この夏の始まりがどんなに異様だったのか、よく分かる。気象庁は異例に早い猛暑の襲来に驚いたのか、6月27日、平年より22日早い梅雨明けを宣言(関東地方)。しかし、7月中旬には30℃以下で梅雨末期のような雨量の多い日が続いて、TVの気象キャスターたちを困惑させた。

前月の記事で、猛暑にもかかわらずセミが鳴いていない、6月末の樹林に違和感を持ったことに触れた。7月10日の活動日にも、まだセミたちの声は聞こえていなかった。ネット上でも「セミの鳴かない夏」が話題に。しかし、セミの羽化には気温上昇だけでなく雨量も必要であり、7月中旬のまとまった雨が羽化をうながしたので、結果的にセミの初鳴きは例年とほぼ変わらなかった。「若葉の森」でも20日過ぎにはセミが鳴いた。あまりに早い猛暑の訪れが、「夏なのにセミが鳴かない」という誤解を生じさせたのだ。

サガミランの大きな群落が2か所出現した。昨年の生育地点のすぐ近くだ。

光合成をする葉を持たず、地下の菌類から栄養をもらって生活する菌従属栄養植物。東京都では準絶滅危惧種とされている。

前号で桜(ソメイヨシノとしたが、ただしくは八重桜の「関山」)の大枝が6月下旬の強風で落下したことを書いた。その木はまだ伐倒処分されていない。夏に入って昆虫採集に訪れる親子連れが多くなっているので、桜の老木が複数ある「桜広場」入口にロープを張って「立入禁止」とすることにした。「緑と公園課」には現状を報告して「立入禁止」処置に同意を得るとともに、早期の伐倒処分をお願いした。

いつもと同じように周辺道路の落葉掃き・清掃をするうちに、緑地を散歩中の家族連れに出遭い、「もりのちず」を渡して緑地やボランティア活動について説明した。熱心に聴いていただき、何と15分後には60代と20代の親子お二人が複層を整えて現われ、早速参加してくださった。最近、近所に転居してこられ、国分寺崖線樹林に関心をもたれていたとのこと。8月は活動が休みであることを伝え、9月からの参加をお願いした。(大村)