入間・樹林の会

2025年12月21日(日)曇り 気温11.8℃、36%、6人参加

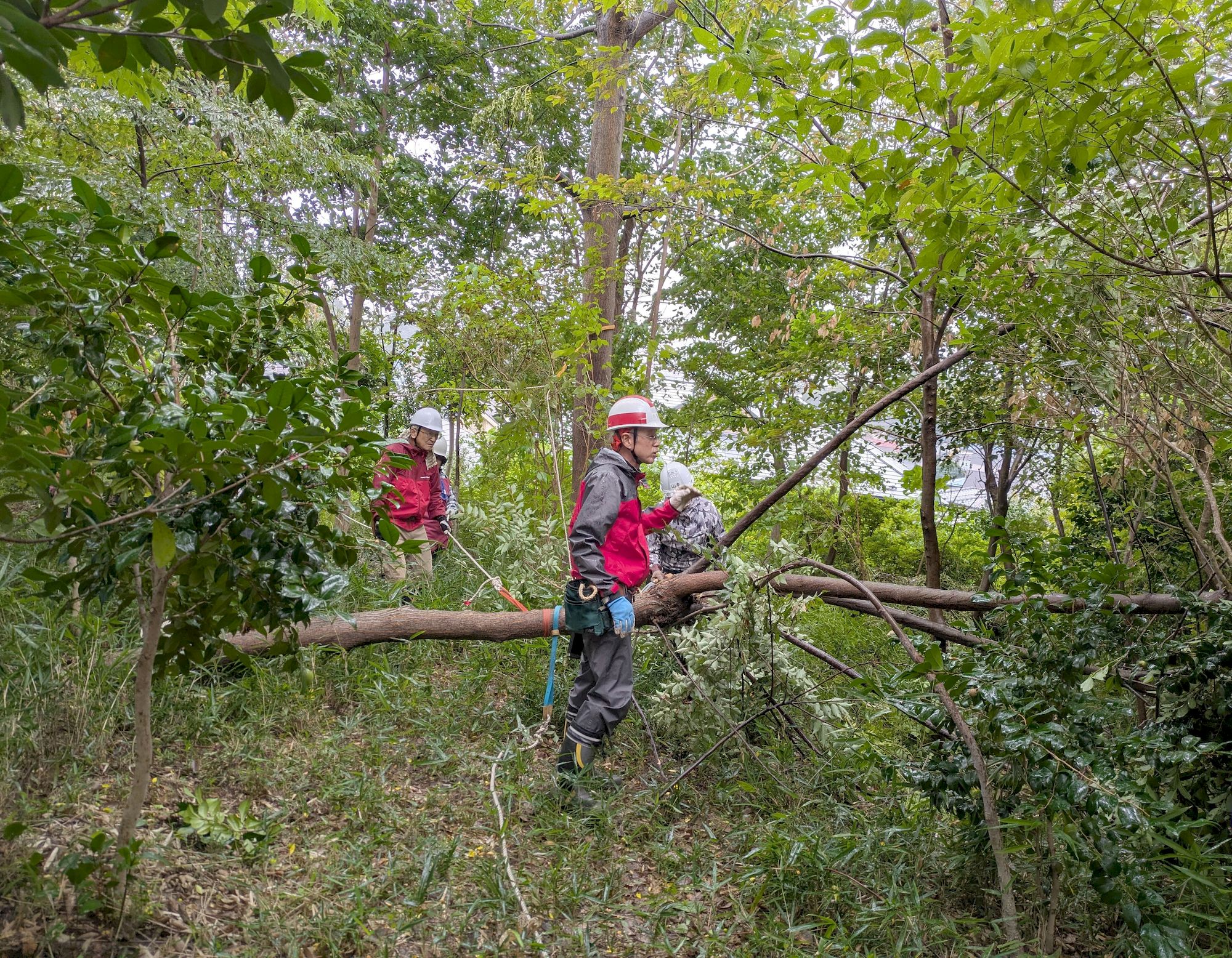

6人が参加し、林内巡回後、マテバシイ広場の下草刈りを全員で行った。民家との境界地で夏に一度刈っていたがマテバシイのヒコバエなど伸びてきており、クズなどのつる性植物が巻き付いていたので、刈り取りを行った。鳥類が入りやすいように見通しをよくして通路になるように空間を設けた。林内は、実物が際立っていた。

入口のムラサキシキブ・ガマズミ・ヤブミョウガ・ヒヨドリジョウゴ・ナキリスゲなど、特にセンリョウ・キミセンリョウの実が目立ち、ナンテンも実だくさんだった。マンリョウの実も赤く色づき、お正月用の生花が揃っていたのは嬉しい。フユサンゴの実も目についた。マテバシイ広場の民家側がすっきりしたので人数は少なかったが充実した活動となった。

入口のクヌギ切り株にヒラタケ?が、またシロダモの葉にアオスジアゲハの幼虫がいるなど冬の樹林地の楽しさもみえてきた。次は、1月18日(日)植生調査と新年会を樹林地内で行う予定(あべ)

1マテバシイ広場の下草刈りの様子

2雑木林広場の黄葉したモミジ

3アオスジアゲハの幼虫

4クヌギ切り株に立派なヒラタケが

5立派なナンテンの実

6センリョウの実があちこちに

7キミセンリョウの実

8マンリョウの実

9フユサンゴの実

カニ山の会 伐採木の玉切りなど

12月6日・7日 臨時作業 両日晴れ 参加者9名

3尺越え伐採木のセンダンを教材に、手鋸で丸太を挽き切る体験。 長さ1mに切り分け。(次回はセンダンの丸太割きをして割り面を平滑化し、ベンチを作る予定)

竹稈を伐り出し、払い落した竹穂の枝元を切り落とし整え、葉を枯らすため日向に並べた。(竹穂垣の伸延工事を計画、4分割し垣を作る予定。)(S)

ササ垣準備

センダン玉切り東樹林の整備

12月13日(土)曇 参加者10名

南境界民家との目隠し的存在だった篠竹帯が突然伐採されて2年半経ったがまだ完全回復していない。濃すぎるところは刈り、薄いところはそのままにする。林内のササは量が減り疎らになって来て裸地が見える所もあるが、東法面部は、北面と比べると常緑実生もササも濃い。また斜面を横断する通路の路肩付近は、ササを刈り残すようにしているが、通路を覆うほど繁茂している。またシラカシ、ツゲなど実生やヒコバエも成長しササと合わせて見通しを悪くしている。

そこで本日は

・北法面のササ刈りは地際で刈らず10㎝程度の高刈りとする。

・下段通路谷側路肩のササは幅1mを残し高さを腰高程度に切り詰める。

・常緑の実生木も同じく切り詰め又は間引く。通路山側は適度な高さに切り詰める。

・法面のシラカシなど除伐した株から伸びたヒコバエは全て刈払う。

・刈りザサは、下段東隅のササ溜めに。

刈払った実生木、ヒコバエ、剪定枝は上段エリアに山積みに残されている場所に運び、まとめて置く。

ムク伐採

下枝、ヒコバエ落し

来春のユリを期待して囲い予定した作業はほぼ終えることができた。

ムクノキが種子撒布で増加、一斉に高木化して来ている。成長の早い樹なので時期を逸するとボランティアでは処置出来ない大木になる。除くべき対象は早く処分するなど次の課題を話し合って終了した。

(S&K)

センダンの縦半割り

12月29日(月)晴れ 作業体験会 参加者10名

森の保全作業に興味と関心を持ち意欲的に活動参加しているカニ山の会若手のホープMさん、現役の教師という立場で、思うように活動できない状況の中「29日(月)なら関心のありそうな同僚も誘って参加できるが、どうだろうか」と相談を頂き年の瀬29日、会としての態勢をつくるのは難しいけど、何とか受け入れて山仕事を体験してもらいたいと臨時の臨時の活動日を設定、体験会を行いました。

カニ山会員で山仕事経験者の指導もあり、丸太の半割と割面の平滑化加工、竹4つ割体験ができました。

初参加の方々はもちろんカニ山会員も楽しめたと思います。

半割の位置に斧をあて叩く

割れ目にクサビを打つ

きれいに割れた後は

手斧(ちょうな)や斤で平らに