みのりの家を借りファイルトラップを11組作成。カニ山の樹木への取り付けにあって下記のような観点で行った。

1度カシナガの穿入を受けた樹は、敬遠される傾向がある。 トラップ取付け対象はこれまでにカシナガ の穿入を受けていない(フラスの見られなかった)樹とする。

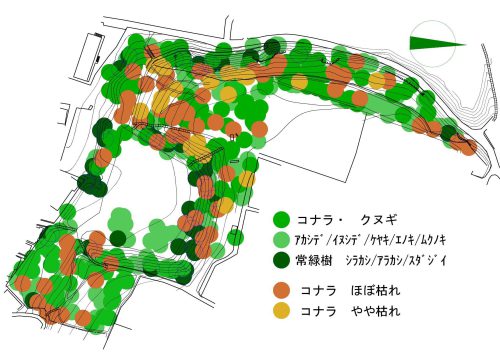

カニ山は被災3年目を迎え、会の調査によればカニ山区域のブナ科の対象木数は約220本、穿入された(フラスの発生した)樹はこの2年で120本以上、全く被災していない樹はもう100本も無い。当初他所から飛来した集団は無垢の220本のうち20本くらいに穿入した。

2年目の昨年は前年に罹災した20数本の樹から脱出した成虫が100本の樹に穿入した事になる。5倍5倍の倍々ゲームとすると100本から飛び出しても、この森に無傷の樹は100本も無い。この集団にとってこの森のマスは既に小さすぎる状態になったのかも知れない。

罹患木も関係なし、構わず穿入してここで家族を作るのか。 集団の生存に耐えるマスを探して集団で移動するのか。どういう展開を見せるか注目したい。そのためにも成虫の捕獲状況の変化、フラスの発生状況、穿入孔の計など、目視調査で分かる変化を観察したい。

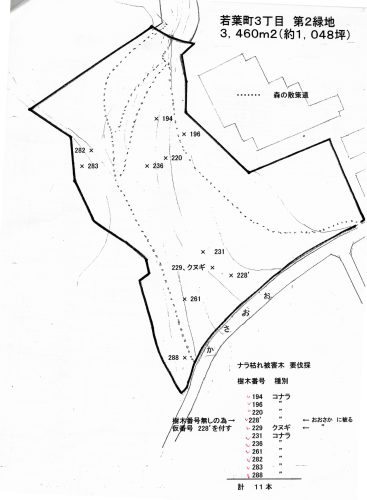

カシナガトラップも沢山仕掛けるに越したことは無いが、清掃、水の交換、捕獲数のカウントとメンテナンスが結構大変。 会の能力から推して取付け数は5、6カ所程度が適量と思う。 マスアタックの兆候が見られたら、その樹にトラップを集中し、被災が無いと思われる樹のトラップは外して他に移す、など柔軟に進める。

観察ポイントは多いほどいいが、メンテの実力を越えては結果何も得られない。従って虫の通り道になりそうな場所で、アタックを受けた樹に囲まれているのに何故か無傷の対象樹木が固まっている場所に4本ずつ2か所とキャンプ場の炉の傍の樹液を出して防戦しているクヌギ(罹患木だがクヌギはこの樹1本だけなので)にも仕掛け、計9本に取り付けた。

当該樹の腰高あたりに位置を決め、ファイルトラップの背面をタッカーで打ち付ける。 下部シール端を摘まみ上げ衝突版下部と合わせてホチキスで固着する。 受け容器を下から差し込み両端をクリップで止める。 洗剤水を溢れるギリギリまで入れる。 この時期コナラ等の花穂柄が入ってすぐに液が汚れる。その掃除、水替えがかなり忙しい。 捕獲数をカウントするようになれば更に大変になる。 今シーズンはカシナガ対策として、周期的に会員で見まわることにする。(瀬本)