入間・樹林の会

2025年9月21日(日)晴れ 気温29.6℃、52%、6人参加

林内巡回後、8月に続いて竹の柵作りを行いました。次回は柵に紐を張る予定です。少ない参加メンバーで、隣接部分のクズ切りや雑木、下草刈りを行う中で、隣接する竹林付近に倒木を確認しました。完全に枯れていて多数のキノコの菌種がでていました。早めに作業を終え、地域福祉センターの駐車場に設置している、倉庫の片づけを行いました。隣家の竹林からの倒木にはたくさんのキノコが生えていて、クズが巻き付いているとヤブ化し、陽が当たらないことがよくわかります。ヒコバエを中心に刈って、陽があたるようにしました。倒木で境界フェンスの一部が破られ、枯れた鉢植えや音響機器のようなものが捨てられていました。

花は、ハエドクソウ、ヤブラン、ノシラン、ツユクサ、ヤブミョウガ、クサギが、実はヤブミョウガ、チャノキ、マンリョウ、昆虫はゴマダラカマキリ、アカボシマダラ、カマキリ、カブトムシ(メス)の死骸を見ました。ヒヨドリとアオゲラのドラミングが樹林地内に響いていました。

次回の活動日は10月17日(日)保全活動を行う予定。(安部)

1.キノコ菌でおおわれて倒木

2.キノコ菌がはびこっている

3.ゴマダラカミキリとカブトムシの死骸

4.お茶の実

5.廃棄された音響製品

若葉の森 3・1会

2025年9月7日(日)晴れ 参加者5名

雑木林連絡会報告を受けて、緑地内の草木の状況確認と今後の処置方針について検討(暑さ対策のため軽作業とし作業時間短縮)

◎ 状況確認結果

1.梅雨が短く7月5月の猛暑のため緑地が乾燥しているが、先日の台風15号の雨で一安心。一方、猛暑のためか日照の良い場所では木々の成長が早い

2.各所で大きめの枯れ枝の落下が確認されたほか、第1緑地のイヌシデの根元に腐食及び大量のフラスを確認した

3.第2緑地、新築住宅隣接地及び南側入り口住宅隣接地の樹木数本に伐採及び強選定の必要あり

4.第2緑地で「ヒヨドリバナ」が咲き始めたほか、トンボや蝶が増えたように感じる

5.第2緑地で6月に移植したコナラは8本中5本が枯れている

6.第1緑地民地境界の土留め柵の柱数本の根元が腐食

(byAK)

カニ山の会定例活動報告

9月13日(土)くもり/参加者:15名

場所:キャンプ場北エリア

◎ 早刈りでスッキリ!

キャンプ場北エリアで、前回やり残していた場所や、刈り残し気になっていたところを中心に草刈りを進めました。刈った草はきちんと集めて8月の定例活動で作ったバイオネストに処分。虫がのんびり過ごしているような小花と下草が息づくひらけた野辺はそのままに♪終わったあとは一帯がスッキリして、やわらかな、気持ちのよい空間になりました。

◎ フェンスに絡んだツルを除去

東側フェンスには蔓性の植物が絡みついていました。これも丁寧に取り除いて、フェンス周りもきれいになりました。

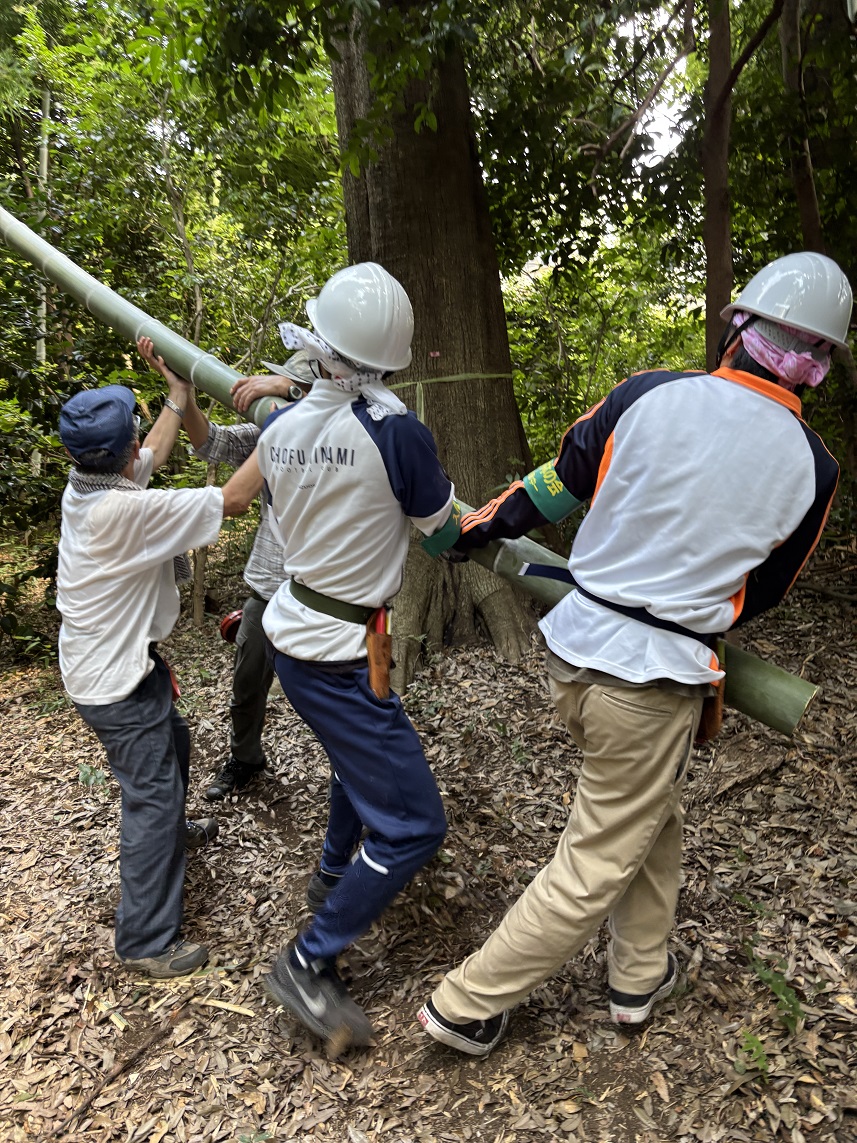

◎ 頂傾いた木を安全に倒しました

どんぐり苗圃の西側に、南東に大きく傾いた古い木がありました。虫食いや腐れが進み、太い枝が落ちる危険もあり、とても心配な状態で以前から伐倒を考えていましたが、傾いた方向すぐ隣りに樹があって、かかり木になる危険があるため伐倒を先延ばしにしてきました。そこで今回は、安全講習でご縁のあった小島さんにご指導いただきながら、伐倒の実技を学びました。高い技にロープをかけ、みんなで力を合わせて引っ張ります。

数人で交代しながら鋸を入れること30分弱、合図とともに一斉にロープを引くと、大きな木が「バキッ」と音を立てて予定どおりの方向へ倒れ、見事に伐倒成功!作業後はみんなで太い枝や幹を運べる大きさに切り分けて、フェンス沿いにまとめました。

干坂真衣

人の通行によって地面が裸地化している場所も見られるため、通路の際に生えている草は、できるだけ残すように刈りました。全体的にはイネ科の雑草が多いのですが、このあたりは日当たりが良いため、広葉の草も少しずつ広がってきています。そこで、刈るときは種類を選びながら作業し、広葉の草は残すようにしています。

人の通行によって地面が裸地化している場所も見られるため、通路の際に生えている草は、できるだけ残すように刈りました。全体的にはイネ科の雑草が多いのですが、このあたりは日当たりが良いため、広葉の草も少しずつ広がってきています。そこで、刈るときは種類を選びながら作業し、広葉の草は残すようにしています。

傾いた木を倒す際の方法について説明を受けた後、伐採実技を行いました。木登りは危険があるため中止し、代わりにロープを枝に投げ上げて掛ける練習を実施。細枝に引っかかって苦労しましたが、投げ縄の要領で高い幹にロープを固定できました。倒すときは、右は傾斜の反対向きに、左は重心を時計回りにねじる方向に牽引し、合図に合わせて息をそろえて引っ張りました。

受け口加工では、まず水平切りから始めました。倒す方向を確認し、鋸を直角に合わせて切り込みます。切断面が地面と平行になるよう注意し、深さは幹の直径の5分の1を目安にしました。続いて斜め切りを行い、30〜45度の三角形をイメージしながら、高さを決めて切り込み。水平切りの端に向けて進めると、斜めに切りやすくなりました。

追い口加工では、受け口の平行面を基準に、開口の高さの半分から3分の2程度を目安に切り込みました。切り口が下がりすぎるとツルが効かなくなり危険なため、高めに入れる方が安全です。鋸の面を常に水平に保ち、刃先だけに集中せず、木の状態や周囲の様子にも気を配りながら、変化にすぐ対応できるよう注意しました。

狙い通りの経過を経て、伐倒は無事成功しました!反重心のトラロープと牽引ロープを使い、目標通りに倒すことができましたが、ロープとプーリーを使えば、さらに直接的に牽引することも可能です。より安全に作業するためには、チルホールなどの道具を活用する方法もあります♪

伐倒後は切り株を囲んで弦を確認しながら反省会を行いました。キクイムシによる芯喰いは始まっていましたが、材自体はほとんど喰われておらず、すぐに倒れるような状態ではありませんでした。切断面はきれいに並行で上手に切れており、胸高直径20㎝、高さ約8mのヌルデとしては珍しい大木でした。枯損した老木のためか、ヌルデ特有の乳のような白い樹液は出ませんでしたが、樹液が鋸にこびりついて少し重く感じました。小雨が降っていましたが、すがすがしい気持ちで活動を終えることができました。