若葉の森3・1会 春の息吹を感じる

4月4日(日)曇りのち小雨 参加者7名

気温23℃の温かい天候の中、イヌシデやコナラの若葉、コナラの実生などの美しい萌黄と、キンラン、ジュウニヒトエ、西洋タンポポなどの花々に囲まれての作業となりました。

●第二緑地のキンランが、例年よりもずっと早く咲き始めていました。キンランに会える季節は、やっぱり嬉しいですね。

キンラン咲き始める●国分寺崖線上にある若葉の森には斜面が多く、土が斜面を流れ落ちてしまうことが問題です。第一緑地中央のコンポストに竹の柵を追加して囲いの面積を広げ、落ち葉や枝で流土を防ぎます。

コンポスト柵の拡張●六別坂落ち葉掃き。イヌシデの花穂、シラカシの落ち葉に、春の訪れを感じました。

六別坂落葉かき●第二緑地の竹林は、現在保全中。竹の枝や葉を使った柵を設置した他、たけのこを取らないように張り紙をしました。たけのこって「竹の旬」と書くのですね。なるほど。

竹林保全中 筍採らないで●調布市・崖線樹林地ガイドマップ「もりのちず」入間町・若葉町編の最新版が出来ました。地域の皆さんに森に親しんでもらえるよう、近隣の学校などに配布していきます。

もりのちず 最新版ができましたカニ山の会 新会員参加で作業が進む

4月10日晴れ 参加者14名

今年度からの参加者4名、計14名と久しぶりの大人数なので、2班に分かれて作業をしました。1班は東樹林上段の落葉を下段におろし、搬出しやすい入口近くに矩形に杭を打ち新たな落ち葉溜めとし、その中に山積みしました。今後は随時、公有地となった田畑に活用してもらいます。

新会員も加わって作業準備

落ち葉だめ作成2班は東樹林東の伐採跡の実生木林の下草刈りとアカメガシワ及びクワの幼木の間伐をしました。前回発見したミミガタテンナンショウ又はウラシマソウと思われる葉が大きくなっていましたが、花は来年でしょうか。

ミミガタテンナンショウ?午後は落ち葉溜め作業の続き。それとキャンプ場北、ダイオウショウ根元のホタルブクロ小群落が、カニ山利用者の増加や今年2月の市による林床清掃の結果、通行人に踏まれる恐れがあると思われるため、雑木林苗育成地(ドングリの森)の囲いの中に移植し、ロープも張り直しました。(鍛治)

ドングリの森のロープ張り直し 作業後の振り返りで新会員から作業実施計画や落ち葉かきの程度について質問があった。今までの会員からも「(市は)やり方、実施範囲についてきちんと検討してやっているのか疑問」「作業の意味や位置づけを把握できない」「市の仕事の下請けをやっているだけ?」という言葉も聞かれた。

今後、市に対しては、中長期的な要望や要請を示して協議ができるよう、また会員や活動に関心を持つ市民に対しては、活動の中身や意義・スケジュールや作業内容・その他関心対象、も含めカニ山の会として具体的に示せるものを作る必要があると考えた。(小林)

入間・樹林の会

4月18日(日) 晴れ 参加者9名

爽やかな日、1年ぶりに地域福祉センターに集合し樹林地へ向かった。林内巡回をし、ツバキの森では、伐採木を決め少しずつ自分たちで切っていくことにした。新緑が美しかったが、樹林地内は葉が茂ってきて暗くなってきている。ツバキの森からシャガの広場への途中でキランソウ・ジュウニヒトエが花を咲かせていた。ニリンソウやウラシマソウの盛りは過ぎていたが花を確認できた。ウラシマソウは林内で増えてきている。雑木林広場ではキンランが立派に花をつけていてみんなで年2回の下草刈りの成果だと喜んだ。通路下の広場では、思わず踏みつけそうなギンランを発見し2株を確認した。4つの全ての方形枠でも種数が増加、植生調査でシャガの広場で51種、雑木林広場で41種といずれも2月より種数が増加していた。最後に坂道清掃を行い作業を終えた。(安部)

立派なキンラン

キンラン群生

ジュウニヒトエ

キランソウ

リョウメンシダ

ニリンソウ若葉緑地の会

4月11日(日)晴れ 参加者4名

3月下旬から4月初めに気温が平年値を上回る日が続いたが、5日以来、朝の最低気温が5~6℃の日が多い。この日正午の気温16℃も3月の活動日よりも1℃低く、少し肌寒い。第3緑地でも、いつもの場所でキンランが数株開花。第2緑地と同様に例年より10日前後は早い開花だが、朝の低温で縮こまっている感じ。第3緑地上段の「桜広場」では八重桜(カンザンという品種と思われる)が見事。ソメイヨシノは3月中に終わってしまったが、少し花期が遅いこの八重桜はまだ満開状態で、周りの新緑と美しいコントラストをなしている。

第3緑地のキンラン

第3緑地 八重桜

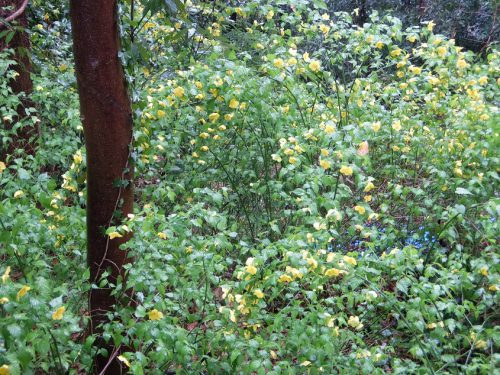

崖線斜面の伐開作業東側住宅地に接する崖線斜面がブッシュ状になっていたので、ひさしぶりに伐開作業を行った。(大村)

伐開作業が終わった崖線斜面